Testbericht.

Seat Altea 2.0 TDI Stylance

Spanisches Flair für einen Kompaktvan

Von Petra Grünendahl

Ausdrucksvolle Front, verspielte Linien in der Seitenansicht und das pfiffige rundliche Heck sowie die Gestaltung einzelner Elemente wie Front- und Heckleuchten vereinen sich zu einem rundum markanten und sportlichen Design. Damit sieht man ihm gar nicht an, dass er auf der gleichen Plattform steht wie die Konzernbrüder VW Golf und Touran, der Audi A3, der neue Skoda Octavia oder auch der vor wenigen Monaten erst präsentierte Seat Toledo. Mit 4,28 m Länge und 1,77 m Breite bei einer Höhe von 1,55 m ist der Altea nicht gerade ein voluminöser Vertreter in der Kompaktvan-Klasse. Zum Test fuhr der Seat Altea vor mit 2-Liter-TDI-Motor in Stylance-Ausstattung und der Lackierung Emocion Rot.

Guten Zugang für die Passagiere bieten vier Türen, auf hohen Sitzen nehmen sie in dem in verschiedenen Grautönen gehaltenen, großzügig geschnittenen Innenraum Platz. Die Karosserie kriegt keinen Preis für Übersichtlichkeit, aber hinten hilft dafür ein optionaler Ultraschall-Parkassistent weiter. Vorne kann man den Wagen auch so gerade noch nach Gefühl an Hindernissen vorbeirangieren. Auffällig ist das Nicht-Vorhandensein der Scheibenwischer: Sie sind in den A-Säulen versteckt und sind erst nach dem Einschalten sichtbar. Die Lage der Wischerblätter in den A-Säulen verbessert die Aerodynamik, verringert den Geräuschpegel und schützt die Gummis vor dem festfrieren auf vereisten Scheiben.

Die vorne wie hinten straffen Polster sind mit dem Stoff Kniwen (klingt ja irgendwie nach Ikea …) in Grau bezogen. Die Sitze sind gut konturiert und bieten exzellenten Seitenhalt. Sogar der mittlere Sitz kann als Sitz für alle Fälle durchgehen: Er wirkt nicht aufgebockt, bietet ganz im Gegenteil gute Konturen und hervorragenden Seitenhalt (ich habe dort selten so gut gesessen!). Die Kniefreiheit ist in beiden Reihen mehr als ausreichend, solange keine besonders langbeinigen Passagiere zusteigen. Der höhenverstellbare Fahrersitz lässt sich sogar ganz un-van-mäßig tieferlegen, um dem Fahrer eine niedrigere Sitzposition zu ermöglichen.

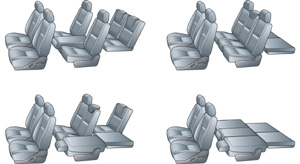

Der normale Laderaum fasst ja mit 313 Liter nicht so richtig viel Gepäck. Auch ist die Ladekante für einen Kompaktvan mit 69 cm vergleichsweise hoch. Allerdings stehen unterm Laderaumboden noch ein ca. 15 cm tiefes, sehr geräumiges Fach mit weiteren 96 Litern zur Verfügung: Das macht nach Herausnehmen des Laderaumbodens und einer Trennwand in diesem Fach zusammen genutzt immerhin ganz ordentliche 409 Liter. Unter dem Gepäckraumboden lässt sich natürlich auch gut Gepäck verstauen, welches dem Blick von Beobachtern verborgen bleiben soll.

Durch Umlegen der serienmäßig asymmetrisch geteilt umklappbaren Rücksitzlehne sind bei dachhoher Beladung sogar bis zu 1.320 Liter Gepäck ins Ladeabteil hinein zu bekommen. Praktisch gegen herumfliegenden Kleinkram sind ein Ablagefach unter der Laderaumabdeckung und kleine Netzfächer an den Seiten des Laderaumes. Verzurr-Ösen erleichtern das Sichern der Ladung.

Anmutung und Gestaltung des Armaturenbrettes sind eher funktional, vielleicht mit einem leicht sportlichen Touch; die Verarbeitung ist nicht zu beanstanden. Die Einsicht in Anzeigen und Instrumente ist gut, mit Ausnahme vielleicht des zu tief sitzenden Navigationsmonitors. Schalter und Knöpfe sind ergonomisch angeordnet und blind bedienbar. Ablagen gibt es reichlich, wobei auch die Passagiere in der zweiten Reihe nicht zu kurz kommen: Ablagefächer in allen Türen, Fächer unter Fahrer- und Beifahrersitz, ein kleines Handschuhfach, ein Fach in der vorderen Armlehne (hier mit CD-Wechsler drin) sowie eine Ablagefläche und zwei Getränkedosenhalter auf dem Mitteltunnel vor dem Schalthebel. Den Fondpassagieren stehen neben den Fächern in den Türen und den Taschen an den Rückseiten der Vordersitze noch kleine Fächer zwischen Sitzbank und Seitenverkleidung zur Verfügung.

Zwei Ausstattungslinien stehen zur Wahl: die Basisversion Reference (sie ist nur für die beiden Basismotoren mit 102 und 105 PS zu haben) und die Topversion Stylance. Ab der Reference-Version kommt der Altea mit funkfernbedienter Zentralverriegelung, elektrischen Fensterhebern vorne, manuell von innen einstellbaren Außenspiegeln, Radiovorbereitung, einem höhenverstellbaren Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Spiegeln in beiden Sonnenblenden, Wärmeschutzverglasung rundum und 16-Zoll-Stahlrädern. Ab der Stylance-Version sind serienmäßig auch elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber vorne und hinten, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Lederlenkrad und -schaltknauf, Geschwindigkeitsregelanlage, Bordcomputer, CD-Radio, Nebelscheinwerfer und 16-Zoll-Leichtmetallräder vorhanden. Die Spiegel in den Sonnenblenden sind beleuchtet und mit einer Abdeckung versehen. Aufpreispflichtige Extras umfassen die Lackfarbe Emocion Rot, getönte Scheiben hinten, den automatisch abblendenden Innenspiegel, die Ultraschall-Einparkhilfe hinten, das Radio-Navigationssystem sowie den CD-Wechsler in der Mittelarmlehne.

Die Motorenpalette des Altea ist aus dem Volkswagen-Konzernprogramm bekannt: zwei Benziner mit 1,6 und 2 Litern (letzterer ein FSI-Benzindirekteinspritzer) mit 102 bzw. mit 150 PS sowie zwei TDIs mit 1,9 und 2 Litern Hubraum und 105 bzw. 140 PS. Unser Testwagen war motorisiert mit dem 2-Liter-Turbodiesel-Direkteinspritzer mit Pumpe-Düse-Einspritzung. Guten Antritt, ausreichend souveränen Durchzug und eine adäquate Leistungsentfaltung bietet der Vierzylinder-Vierventiler über das ganze relevante Drehzahlband. Das maximale Drehmoment von 320 Nm liegt dieseltypisch schon früh, nämlich zwischen 1.750 und 2.500 U/min. an. Das bietet auch für ein Gefährt von über 1,5 t Leergewicht einen guten Vortrieb. Man hört zwar beim Anlassen ein wenig, dass es sich um einen Selbstzünder handelt, aber warm gelaufen ist er dann akustisch nicht mehr ganz so präsent.

Das 140-PS-Aggregat ist – wie hier – mit manuellem Sechgang-Schaltgetriebe oder mit Sechsgang-Direktschaltgetriebe (DSG) verfügbar. Mit dem DSG haben wir bereits Erfahrungen im Audi TT sowie im Audi A3 sammeln können. Die manuelle Sechsgang-Schaltung ist eher kurz abgestuft für maximalen Durchzug (anstelle einer langen Abstufung für mehr Sparsamkeit). Auch der sechste Gang ist nicht unbedingt als Schongang ausgelegt, da sind andere Getriebe schon beim Fünften länger übersetzt. Die Hebelführung ist leichtgängig und präzise, schön knackig lässt der Schalthebel sich durch die Schaltkulisse dirigieren, dass es fast schon schade ist, dass sich der Wagen eigentlich auch recht schaltfaul bewegen lässt.

Die Beschleunigung von Null auf Tempo 100 in 9,9 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 201 km/h verraten eine souveräne und ordentliche Motorisierung. Der Verbrauch ist mit 7,7 Litern Dieselkraftstoff je 100 km im Stadtverkehr, 4,8 Litern außerorts und 5,9 Liter im gemischten Verbrauch nach EU-Norm – bei ökonomischer Fahrweise versteht sich (alles Herstellerangaben) – recht bescheiden für ein Fahrzeug von 1.505 kg Leergewicht mit einer eher kurzen Getriebeübersetzung. Sparsamer fährt man mit dem 1.9 TDI (7 / 4,6 / 5,5 Liter), aber dafür mit 105 PS natürlich auch ein wenig gemächlicher. Der Pumpe-Düse-TDI erfüllt natürlich die Abgasnorm EU4, ist aber bislang noch nicht mit Partikelfilter zu haben.

Der Altea verfügt über Frontantrieb, eine direkt ausgelegte Lenkung und guten Geradeauslauf. Die Feder-Dämpfer-Abstimmung ist eher sportlich straff geraten, was in Kurven für wenig Seitenneigung gut ist. Das gibt dem Fahrer ein gutes Gefühl für Untergrund und Fahrbahnbeschaffenheit.

Obwohl von der Lenkung (elektromechanisch servounterstützte Zahlstangenlenkung) als auch von der Fahrwerkskonstruktion (McPherson-Federbeine mit unteren Dreiecksquerlenkern und Stabilisator vorne, Mehrlenkerachse hinten) dem Volkswagen Touran sehr ähnlich, unterscheiden sich die beiden dennoch in punkto Agilität ungemein. Der Seat ist leichtfüßig und recht dynamisch unterwegs, wo der Volkswagen-Van, der zwar 11 cm länger (mit 10 cm mehr Radstand), aber kaum schwerer (1561 kg Leergewicht) ist, eher behäbig wirkt.

Sehr sicher liegt der Altea auf der Straße, problemlos und neutral ist er im Fahrverhalten. Recht agil gibt er sich bei schneller Kurvenhatz, dabei neigt er in schnell gefahrenen Kurven nur minimal zum Untersteuern. Da kommt schon Freunde auf, wenn er durch kurvige Pisten zirkelt! Sicher und spurtreu wechselt er auch für plötzliche Ausweichmanöver und das anschließende wieder Einscheren die Spur, sauber und solide zieht er beim flotten Slalom seine Linie. Serienmäßig sind alle in der Kompaktklasse heute üblichen elektronischen Helfer an Bord, obwohl der Altea auch ohne mit ausreichenden Sicherheitsreserven unterwegs ist.

Serienmäßig steht der Altea in der Stylance-Ausstattung auf 16-Zoll-Leichtmetallrädern. Die Winterreifen im Serienformat 205/55 R 16 fuhr er allerdings auf Stahlrädern mit Radzierblenden. Das Reifenformat verhilft zu guter Seitenführung und guter Kraftübertragung, um die Bremsleistung der Scheibenbremsen rundum (vorne innenbelüftet) mit Unterstützung durch Bremsassistent, ABS und Elektronische Bremskraftverteilung im Notfall schnellstmöglich und sicher auf den Asphalt zu bringen.

Serienmäßige Sicherheit bieten die überwiegend aus nochfesten Stählen gefertigte Sicherheitsfahrgastzelle mit konstruktiv vorgegebenen Deformationsbereichen sowie diagonale Verstärkungen als Seitenaufprallschutz in den Türen, Drei-Punkt-Gurte und Kopfstützen auf allen fünf Sitzen, Front- und Seitenairbags für die Frontpassagiere sowie Kopfairbags für vorne und hinten. Das Maximum von fünf Sternen gab es für den Altea im Euro-NCAP-Crashtest für den Schutz der Fahrzeuginsassen und vier Sterne für die Kindersicherheit. An elektronischen Helfern kann der Altea mit allem aufwarten, was heutzutage in dieser Klasse üblich ist: Ohne Aufpreis gibt es ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung sowie ESP mit Traktionskontrolle, Antriebsschlupfreduzierung und hydraulischem Bremsassistenten.

Zu Preisen ab 16.890 Euro steht der Altea in den Listen der Händler – mit 102 PS starkem 1,6-Liter-Benzinmotor in der Basisausstattung Reference. Die Stylance-Ausstattung gibt es ab 19.470 Euro, mit 2-Liter-TDI-Motor ab 22.870 Euro. Aufpreis kosten die Lackierung Emocion Rot, getönte Scheiben hinten, der automatisch abblendende Innenspiegel, die Einparkhilfe hinten, das Radio-Navigationssystem sowie der CD-Wechsler in der Mittelarmlehne.

Seat gibt zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung auf den Neuwagen, drei Jahre Garantie auf den Lack sowie zwölf Jahre auf die Karosserie gegen Durchrostung. Die Mobilität garantiert Seat fünf Jahre lang beim Einhalten der Service-Intervalle. Alle 15.000 km (oder einmal im Jahr) muss der Altea zum Ölwechsel, alle 30.000 km (oder einmal im Jahr) zum Inspektions-Service, eine Service-Intervall-Anzeige weist den Fahrer darauf hin. Die Versicherungen stufen das Modell in die Typklassen 17 / 22 / 34 (KH / VK / TK – nach der neuen Struktur in der Fahrzeugversicherung: VK 19, TK 22) ein.

© Januar 2005

Petra Grünendahl, Fotos: grü / IN*TEAM / Seat (1)